台灣再生能源2030年發電佔比目標為30%,2050年超過60%,惟截至2023年底,台灣僅達9.5%,發展時程已迫在眉睫。小水力發電為「能源轉型2.0」的重要項目,應積極導入多元友善工法與技術,發揮分散綠能之效能。水利署目前以活化既有水利設施為小水力發電的主要推動方向,此方向具安全性與示範性,惟若能並行推動河川潛力點再評估,將可相輔相成,加速綠能發展。

水利署2023公布全臺47處河川小水力潛力點,分布於18條河川流域,總裝置容量約195MW,其中14處列為優先開發。惟多以大水力思維評估,為追求落差而採「穿山鑿洞」直線引水工法,導致工程成本動輒逾10億元,最高達52億元(濁水溪龍神案),僅基隆河瑞芳案4.1億元。此類大型開發模式成本高昂、環境衝擊大,致使評估報告公布後即遭立法院與環保團體反對,亦超出民間投資能力,致使潛力點雖具規模,仍難落地。時任立法委員洪伸翰亦指出,該份評估雖「有做」,但「缺乏可行性」,未能發揮推動成效。

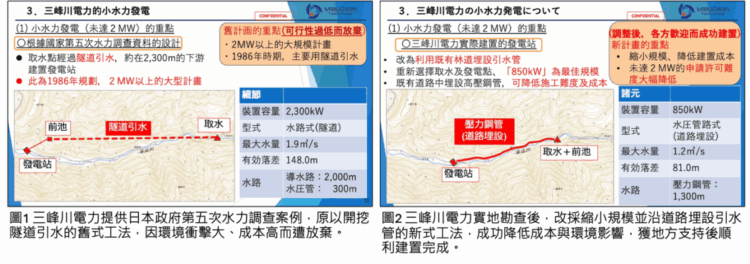

為加速國內學習國際經驗,小水盟於今(2025)年第八屆全國小水力發電產業發展論壇,重金禮聘日本三峰川電力株式會社執行董事渡部昭心蒞臨演講,分享藉由該公司實際經驗,了解日本在河川小水力推動歷程中,如何如何透過縮小規模與採用「沿道路地下化引水」等低衝擊工法,成功兼顧生態保育與發電效益。

借鏡日本經驗,台灣應積極重新評估47處河川小水力發電潛力點的計畫,依目前現有資料來看,其中15處沿河已有道路、另10處可透過簡易施工與道路銜接,合計25處具備「沿道路埋設引水管」條件。若重新評估與試辦此類地點,將可降低土地協調與施工成本,提升開發成功率與社會接受度,讓早期研究成果真正發揮效益。

為使政府早期投入之研究成果發揮實質效益,並回應賴清德總統對推動小水力發電的期盼,同時呼應我國能源轉型及淨零政策,小水盟謹以最誠懇之心提出此建言,推動再生能源的推動應以「兼顧」為核心,而非「取捨」;若因顧慮爭議而止步,反而錯失生態與綠能並進的契機。期盼主管機關以開放與積極的態度,帶領業界尋求兼顧環境與技術的新解方,使早期努力轉化為長遠綠能成果。

- 本文為作者投稿,僅代表作者個人之觀點與意見,與本平台立場無關。涉及之著作權、言論及法律相關責任,均由作者自行承擔。

- 我已確實了解,台灣新聞聯播網擁有審核及決定是否刊登的權利。如新聞稿有違反法規或被檢舉的疑慮,台灣新聞聯播網有權將其下架刪除,且不另行通知及解釋。

-120x86.jpg)

-120x86.jpg)

_结果-120x86.jpg)

-120x86.jpg)

-120x86.jpg)