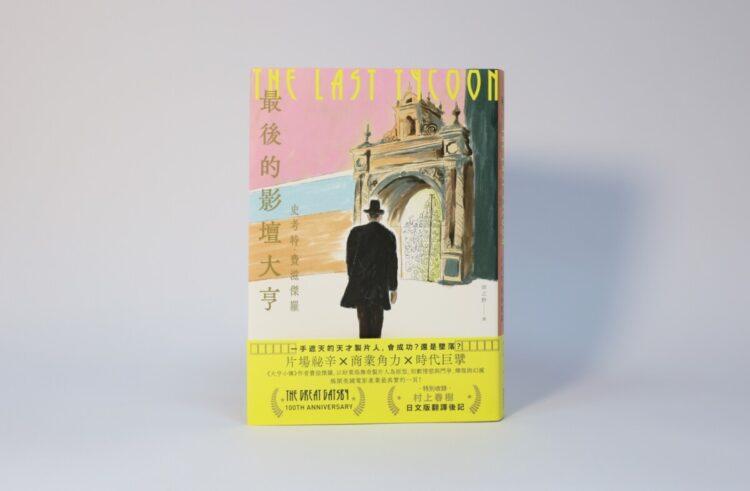

20世紀最具代表性的小說家史考特.費滋傑羅(F. Scott Fitzgerald),以其對「爵士年代」的深刻描繪聞名於世。1940年,在他僅僅四十四歲離世前夕,心臟病突發,留下一部未完成的小說著作《最後的影壇大亨》(The Last Tycoon)。

這部作品雖然未能在他生前完成,卻以其驚人的文學價值,成為費滋傑羅最成熟、最深入人心的傳世之作,揭開好萊塢黃金時代的榮光。繁中版近期出版,獨家收錄日本名家村上春樹的日文版翻譯後記。

村上於譯後記提到,他在翻譯日文版的過程中,嘆服費滋傑羅「圓熟的筆力」。他引用費滋傑羅寫給女兒的信:「人生在本質上就是一場勝負之爭,最後自己肯定會輸。說到能得到的回報,不是什麼『幸福快樂』,而是艱苦抗爭所帶來的更深刻的滿足。」以此總結費滋傑羅的文學與人生。

故事原型:美國電影產業的傳奇:歐文.撒爾柏格

《最後的影壇大亨》主角蒙羅.斯塔爾,是以米高梅電影公司(MGM)傳奇製片人歐文.撒爾柏格(Irving Thalberg)為原型創作;斯塔爾的對手、反派角色巴特.布雷迪,則以米高梅共同創辦人路易.梅耶(Louis B. Mayer)為原型。

現實中的撒爾柏格,出身紐約布魯克林貧困的猶太家庭,不到20歲就展現驚人才能,被譽為「神童」,26歲便成為米高梅的製片總監。他以卓越的理想主義、不懈的熱情、一絲不苟的精神,革新電影拍攝方式,確立製片人在好萊塢的地位,成為業界傳奇,是費滋傑羅創作本書時的重要靈感來源。

先後閱讀《大亨小傳》、《最後的影壇大亨》帶來的無窮樂趣

《大亨小傳》主角蓋茨比來自中西部貧農家庭,《最後的影壇大亨》裡的斯塔爾也是從社會底層奮鬥而上。兩位英雄角色皆憑藉自身才華迅速平步青雲。他們構築夢想時,也都有一名女性相伴。然而,不同於蓋茨比的神話色彩,斯塔爾在當時電影這個新興產業中,是個能幹、務實的年輕生意人。

原版編者艾德蒙.威爾遜(Edmund Wilson)在本書序文中指出,費滋傑羅「企圖寫出一部像《大亨小傳》那樣文字凝鍊、構思精巧的小說」,「將《大亨小傳》跟《最後的影壇大亨》合起來閱讀是絕對有意義的,費滋傑羅也的確懷抱著這樣的目的。」費滋傑羅在身後留下的作者筆記也坦言:「若真要說它像我的哪一本書,應該就是《大亨小傳》,但我希望它能激起讀者新的情感,甚至讓人用全新的角度去看待事情。」

深入好萊塢黃金年代的輝煌與幻滅

《最後的影壇大亨》透過年輕女孩西西莉亞.布雷迪的第一人稱視角,讓讀者窺見好萊塢的浮華世界,見證了製片天才蒙羅.斯塔爾的輝煌與脆弱。他試圖在商業與藝術間取得平衡,卻也墜入權力與孤獨的漩渦。並且,斯塔爾與神祕女子凱瑟琳的邂逅,喚醒他對亡妻的記憶,點燃一段注定無果的愛情。同時,他與商業對手布雷迪的較量,呈現出電影產業的黑暗面。

酗酒、奢靡婚姻生活、好萊塢奮鬥記……費滋傑羅跌宕起伏的人生

史考特.費滋傑羅於1896年出生,被譽為「爵士年代」的代表作家。他筆下的作品捕捉了美國1920年代的浮華與失落。他從普林斯頓大學時期展現文學天賦,1920年憑藉《塵世樂園》(This Side of Paradise)一書成名,同一年與豪門之女賽爾妲結婚,後來的人生幾經波折──他與妻子過著奢華的生活,因此陷入經濟困境。他的酗酒問題、妻子的精神崩潰,也影響他們的生活。

1937年,費滋傑羅移居好萊塢擔任編劇,試圖重新出發。他在1939年開始撰寫《最後的影壇大亨》。不幸的是,他於1940年12月22日心臟病發,過世於好萊塢的格拉姆(Sheilah Graham)公寓,年僅44歲,雄心壯志的創作終成遺稿。即便如此,他在此作展現出爐火純青的小說功力,既描繪娛樂圈的璀璨外表,更深入挖掘商業角力、人性掙扎與理想的破滅,捕捉了好萊塢黃金時代的榮光與殞落,堪稱文學史上對電影產業最真實深刻的描寫。

繁中版出版前夕,已獲台灣多位影視界人士、作家肯定,包括資深電影發行石偉明、金獎編劇詹傑、劉梓潔、作家馬欣、蕭詒徽、黃崇凱。隨書附贈《大亨小傳》100周年經典藏書票,值得費滋傑羅書迷珍藏。

-120x86.jpg)

-120x86.jpeg)

及技術總監鄭昭源分享如何透過室內養殖案場達到漁電共生目標-120x86.jpg)

-120x86.jpg)